核心书摘

《马奇论管理》这本书中,你可能无法立即整理出一套能运用在工作中的方法论,也不能找到能马上解决你的实际困惑的工具,但你一定能从作者带有美感和力量的文字中,得到一些传统的管理哲学无法给予你的灵感和启发,帮你避开管理中常见的陷阱。

适合谁读

· 大型企业管理者

· 第一次担任领导岗位的人

· 刚拿到天使轮的创业者

关于作者

詹姆斯·马奇,在学术界被称作“大师中的大师”,全球学者、企业家的灵感之源,他在组织和管理理论方面的开创性成就奠定了他管理大师的学术地位。

学什么?如何避免成为一名事必躬亲的领导者

有很多领导者认为权力胜过世界上任何的金银财宝。他们担心放权会让自己失去威信,他们有着“大丈夫不可一日无权”的心理观念,于是,哪里有问题,他们就会匆忙地奔去“救火”,最后搞得自己疲惫不堪。

事实上,一个不愿放权的领导并不是优秀的领导者。在很多团队中,领导者对待自己的工作事必躬亲,全身心地扑在工作上。但是作为一个领导者,如此的工作状态科学吗?健康吗?对团队的发展有利吗?

今天的文章从英雄式领导、庞大的组织、学会“明智的愚蠢”这3个维度出发,结合大量的实际案例,告诉你成为一名优秀领导者的方法,提升你的领导力,让你的团队在竞争激烈的市场中立于不败之地。

你还会发现

· 英雄式领导是什么;

· “明智的愚蠢”是什么;

· 诸葛亮管理中的误区有哪些。

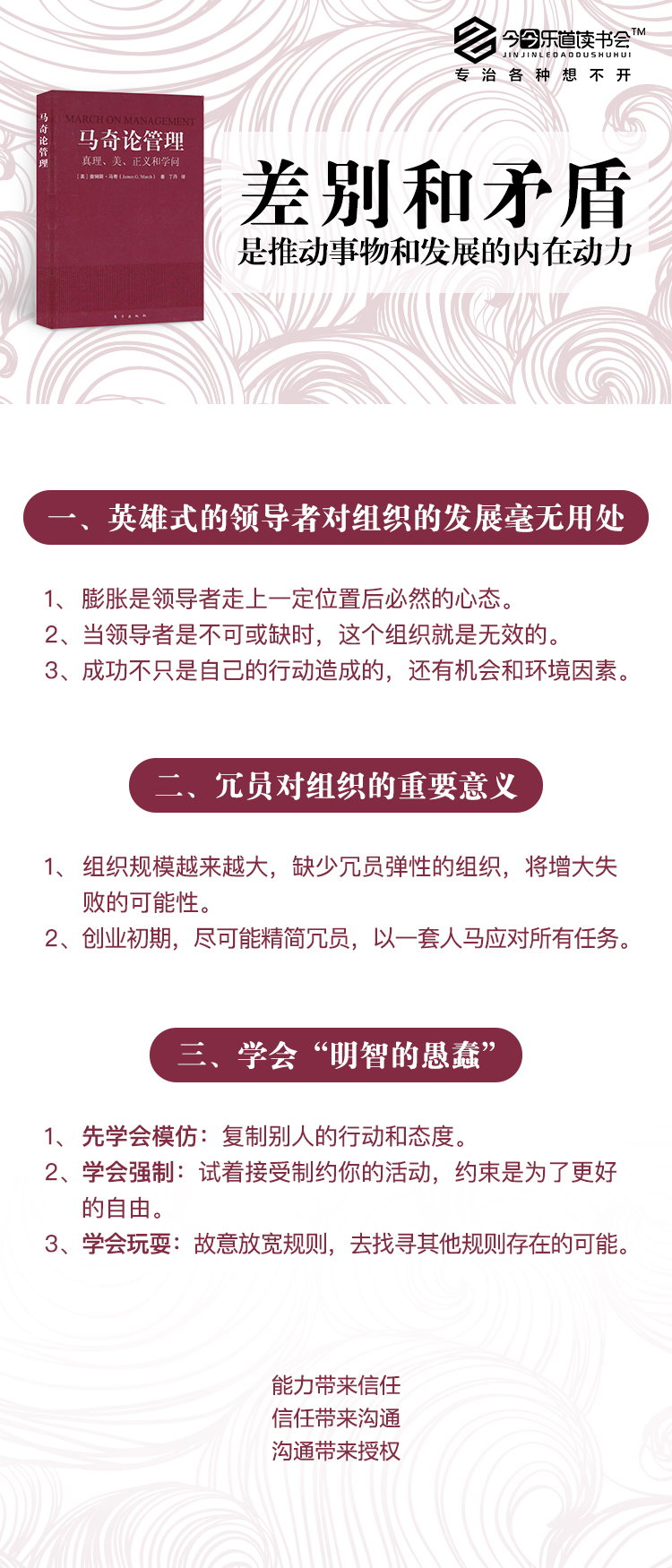

一、英雄式的领导者对组织的发展毫无用处

古往今来,有无数的事实告诉我们,英雄创造了历史,秦始皇统一了六国,李世民创造了大唐盛世,凯撒大帝创造了神圣的罗马帝国,乔布斯打造了独一无二的苹果,柳传志、任正非创建了联想和华为,成为民族品牌的骄傲……毫无疑问,他们都是各自时代或领域的英雄,英雄在历史的关键节点上能够发挥无与伦比的作用,但马克思说,“人民群众是实践的主体,是历史的创造者”。

詹姆斯·马奇也在书中表达了同样的观点,他认为,在管理中,我们不能否认英雄的重要性,但同时也要意识到,他们虽然在某一方面是成功的,但绝对不是不可或缺的。

一手创建腾讯帝国的马化腾就曾在管理中有过这样的困惑,面对迅速扩张的公司,他一度找不到自己的角色和位置。

在挺过了2000年的“互联网寒冬”之后,腾讯迎来了高速发展期,公司员工每年增长的速度超过了马化腾的预期,2004年腾讯上市时,公司员工有700人,到2007年突破了3000人,2010年初已经过了万人大关,之后的一年,又增加了8000人。员工的激增,让马化腾在管理上犯了难,这么庞大的群体,究竟该如何管理才不至于让管理失控呢?

《连线》杂志前主编凯文·凯利的《失控》一书给了马化腾巨大的启发。在凯文·凯利看来,“失控”不是指混乱无序、效率低下和自我灭亡,相反,正确的失控是组织稳步发展的催化剂。

蚂蚁群、蜜蜂群这样由巨量个体构成的组织体,能够呈现出高度的秩序和效率,绝对不是因为蚁王、蜂王的控制,而是得益于群体内部自下而上的大规模协作,以及在协作中展现的“集群智慧”,如果没有了蚁王,蚁群就失控混乱的话,那么这个群体才是最危险的。

凯文·凯利的“失控理论”给所有在管理上犯难的企业领导带来了不一样的启发,这个理论强调的是组织里每一位成员的重要性,弱化的是管理者绝对的把控和英雄主义。但大多数谈论领导力的话题,往往高估了领导者个人特质对成功结果的作用。成功的人倾向于认为他们的生活事件是自己的行动造成的,却忽视了机会和环境的因素。

组织领导者一般都是成功者,能够走上领导岗位的人,一般在历任职位中都做得很成功,这样的成功史鼓励他们把自己的成功看作自己行动和能力的必然结果。所以,膨胀是领导者走上一定位置后必然的心态。“认为自己行”的心态有时候表现为自信,有时又是自负,再发展就是自我膨胀。这三者之间是没有明显界限的。

随着管理者在组织里一步步晋升,权力越来越大,待遇越来越高,他们就越来越容易陷入自以为是的陷阱,但是他们的行动对组织绩效的影响却越来越模糊。

因为随着组织体量的升级,有两个关键要素反而会变得模糊起来,第一个就是领导者的目标,第二个是组织领导者对绩效的贡献。对于大型企业来说,高层领导者的日常工作目标很难用简单的KPI来界定清楚;他们对于绩效的贡献也很难计量。所以,上层管理者逐渐趋向同质化,态度、能力、经历和组织忠诚度方面越来越像,但不同副总裁之间的差别则越来越小。

所以,马奇认为,在正常运转的组织里,管理者是有用的,但不应是不可或缺的。从相反的角度说,当领导者是不可或缺时,这个组织就是无效的。

这听上去有点反常识,我们举个例子来帮助大家理解。

三国时期,蜀国在刘备在位期间,武有五虎上将:关羽、张飞、赵云、黄忠、马超,每一个都骁勇善战,以一敌百。文有诸葛亮、庞统、法正、马良、孙乾,等等也都是一时的才智之士。刘备死后,诸葛亮带着刘备的托付,奔走在光复汉室的第一线,一个人扛起了蜀汉全国的军政大事,也依然“夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明。”

诸葛亮的能力和敬业是没得说的,他也的确做到了“鞠躬尽瘁,死而后已”,但他去世后,蜀国的人才队伍却到了“蜀中无大将,廖化作先锋”的地步,最终刘备“光复汉室”的夙愿也落空了,深入分析造成这一结果的原因,不能不说,诸葛亮“英雄式领导”的管理方式很大程度上阻碍了蜀国后期的发展。

诸葛亮一生太过谨慎,身负重任,事必躬亲。据说,蜀国的将领们出征时会随身携带诸葛亮的锦囊,遇到困难时打开锦囊,这样即使诸葛亮不在军队,也能隔空指挥千军万马。除了军事之外,诸葛亮在政事上也习惯全局把控,就连二十仗以上的刑罚也要亲自审定。

在这样的领导之下,蜀国的臣子们,成了只会执行命令的机器,他们不懂思考,也得不到应有的锻炼,自然就无法成长。于是,当诸葛亮病逝五丈原之后,蜀国上下能挑大梁独当一面的人就捉襟见肘了。从诸葛亮试图把控全局、排斥“失控”的时候起,蜀国的败落就已经成了定局。

国家尚且如此,组织中就更要不得英雄式的领导了。

二、冗员对组织的重要意义

在我国历史上,冗员是历朝历代普遍存在的现象,北宋时最为严重。据史书记载:宋真宗景德年(公元968-1022年)间,全国的文武官员总计9785人。但到宋仁宗皇佑年间(公元1050年左右),仅仅不到30年的时间,全国大小官员的总数就达到了17300人,足足增加了一倍。

吃国家俸禄的官吏日益增多,耕种田地的人却无法同比例增长,国家财用、老百姓物力更是一天比一天匮乏,长期以往下去,国家的根基怎么可能稳固呢?

面对官僚腐败、财政紧迫的局面,北宋的有识之士开始上书主张“去冗裁官”,到宋神宗时期,神宗主持开展了针对政府官员制度的改革,也就是“元丰改制”,对中央政府的各级机构进行了大幅度的改革、调整和精简,裁撤了一批徒有其名而无所事事的冗闲机构和官员,情况才有了一些好转。

现实社会中,冗员也仍然是一个严重的问题,前一阵子,关于中山大学学生会任命百余名“副部长级干部”的新闻引起了全网大讨论,更加深化了人们对于“冗员”的“偏见”,“资源浪费”、“效率低下”、“官僚扯皮”等等都是我们提到“冗员”时首先想到的词汇。虽然冗员的存在对于组织的成长有很多负面的影响,但作者马奇仍然认为,冗员在一些特定情况下,对组织是有重要的积极作用的。

现实中,当制定重要任务的执行方案时,为了避免个别人或者个别单元掉链子,我们往往会事先准备好几个备选方案或应急预案,同时在关键位置上的人选也会安排一到两个备选人员,这就形成了冗员。

组织中的冗员,就像机械设备中的备用零件一样,往往看起来很昂贵,但在关键时刻却可以发挥重要的作用。有些初创组织的领导,常常会单纯地从经济效益的角度考虑,尽可能精简冗员,以一套人马应对所有任务,这在相对简单的创业初期,也许还行得通,但随着组织规模越来越大,复杂性越来越高,缺少冗员弹性的组织,失败的可能性就将会大大增加。

这种冗员的积极作用在足球比赛中表现得尤为明显,一场比赛,上场队员只有11人,但参加大赛的队员总数一般是23人(国家队的标准配置),也就是要预备12名替补队员。在比赛中,每个球员都会在自己的位置上,各司其职,扮演好自己的角色,但如果中间有球员受伤了,或者有人体力不支了,或者教练因为战术的调整需要换人,这些替补队员也就是冗员就该上场了,关键时刻,替补换得好甚至还会改变一场比赛的结果,所以冗员绝不是可有可无的鸡肋。

组织中的冗员,也像是球队中的替补队员一样,是为了保证某一个人离开组织的时候,能够有人及时补上,组织也能得以正常运转。

三、学会“明智的愚蠢”

接下来,我们来谈谈,不管是组织还是个人,都不可避免会遇到的关于“决策和目标”的问题。

有人说,人要做决策、要行动之前,得先有目标,也有人说,组织就是目标引导的一群人的集合体,这听起来没什么毛病,毕竟这是被很多书、很多人说烂了的观点,真是这样吗?

本书作者马奇认为,这种说法是有很大缺陷的。

第一个缺陷是,目标往往不是一成不变的,而是经常变化的、是模糊的。比如,我问你,“你的目标是什么?”,你告诉我“赚钱”。好,暂时先允许你这么说,但你的目标真的是获得人民币吗?不对,你是要用它来吃美食、住豪宅、享受服务和保障的,这么说的话,是不是赚钱只是手段而不是你的目标了呢?另外,你记得你的目标从小到大变过多少次吗?

你上学时候的目标是考上好大学,但这是你的目标还是你爸妈强加给你的目标?毕业之后你的目标可能是找到好工作,但可能工作没多久你的目标又会变成自己去创业,当创业不顺时你可能又会想,做个职业经理人好象也不错……所以说,虽然各种理论书籍都告诉我们,行动之前要有目标,但找到一个正确的、稳定的、清晰的目标并不是太容易,动态的目标往往是常态。

第二个缺陷是,人不一定是先有目标后有行动的,很有可能是通过各种行动之后才发现目标的。孩子在小的时候,总是被大人鼓励做出违背他们现有目标的事,那是因为大人知道很多孩子抵触的事,恰恰是他们需要去尝试的事情。比如有的小孩害怕小动物,家长就鼓励他们摸摸小动物的头,和它们一起玩,后来才发现他们不仅不害怕小动物,甚至有点喜欢了。你看,小孩子就是在行动之后才能确定要不要、行不行的。

遗憾的是,我们在教孩子通过行动发现有趣的目标的时候,自己却丢了这种能力,成人的选择和行动往往被理性牵引着,所有的行动都是为了实现一个你所认定的目标,时间一长,这种过于功利性的行为就会让你厌倦,同时发出“人生无趣”的感叹。

针对这种情况,詹姆斯·马奇提出了一个非常有意思的理论:“明智的愚蠢”。他认为,你对工作或生活感到无趣是因为你太理性了,不够“愚蠢”。“明智的愚蠢”,就是告诉我们不能被一套固定的价值观或目标所束缚,应该积极尝试发现更有趣的目标。

如何做到“明智的愚蠢”,马奇给出了三个建议:

1、要想学会明智的愚蠢,应该先学会模仿。

也就是我们学习甚至是复制别人的行动和态度。比如,找到那些和你价值观相近,或者你觉得不错的人,看看他们在做什么,他们喜欢的烹饪、钟爱的旅行,你都可以拿来试试,这或许会带给你新的体验,帮助你找到更有趣的、更适合你的目标。

2、想要学会明智的愚蠢,还要学会强制。

有时候,一些带有约束性的活动往往会给我们带来惊喜和灵感。所以试着去接受那些会制约你的活动,比如几天内徒步完成旅行,约束是为了更好的自由。

3、想要学会明智的愚蠢,最重要的是要学会玩耍。

不管是组织还是个人,如果我们坚持既有的目标和理性,就会限制我们寻找新目标的能力。如果想要找到有趣的目标,就应该学着尝试放下这种坚持,尝试去“玩耍”。玩耍就是故意放宽规则,放下理性、放下固有的坚持,去找寻其他规则存在的可能。

当然,作者明白,愉快地玩耍并没有那么容易,尤其是对男性而言。马奇在书中不止一次地感叹道:“无趣的男人真的比女人多得多!”这是因为现代社会的教育把男性塑造得太过理性了。男人刚刚出生的时候是男孩,人们告诉他,作为男孩,你必须坚强、勇敢,要言行一致、有男子汉气概,等到他们上学了,结婚了,人们对他们的要求还是那些,几乎没有变化,从一而终的教条让男性变得理性,也限制了他们玩耍的能力。

我们再来看看女性,女人刚刚出生的时候是女孩,那时候人们告诉她,因为你是女孩,所以你可以任性、难以捉摸、不合逻辑,后来女孩长大了,人们又告诉她,你应该有教养,再后来结婚了,又有人说,你应该温柔、有责任心。发现了吗?人们对女性这一生的要求是复杂和多变的,她们也就发展出一套复杂的价值系统,来应对各种复杂的情景,所以她们通常是灵活的、感性的。这也就是为什么女人不仅比男人有趣,还比男人更具想象力的原因了。

当然,除了作者以外,还有其他人也意识到了玩耍的重要性,智利有一个艺术家叫克劳迪奥·卡斯特罗(Claudio Castillo),他为了突破限制,成立了一个全部由26-42岁的男性组成的社团组织:“织毛衣的男人”。在国际编织节(6月18号)那天,这些来自各行各业的男人们并排坐在圣地亚哥的广场上织毛衣,打破了智利社会对男性偏见的同时,还好好地玩耍了一把。

理性是有副作用的,所以当我们不会决策、找不到能让自己兴奋起来的目标时,不妨先让自己变“蠢”,然后再愉快地“玩耍”一次,说不定你会获得新的灵感和目标!

总结

《马奇论管理:真理、美、正义和学问》不是一本真正意义上的管理工具书,詹姆斯·马奇也不是一位真正意义上的管理学家,但马奇的思考方式和逻辑习惯却能给我们带来启发,书中的观点和言论也足以让我们眼前一亮。

英雄式的领导者对组织的发展毫无用处,冗员对组织的发展有重要的积极作用,这两个有些颠覆常识的认知,能够给我们的管理带来一些灵感、引起一些思考,而如果我们在追求固有目标的过程中感到疲惫和无聊的时候,不妨停下来,学学“明智的愚蠢”,学学愉快地玩耍,说不定在变“蠢”和“玩”的过程中,你能找到更有趣的目标,做出更正确的决策。

我和作者一样,都期待着这本书能带给你对于管理不一样的思考。

恭喜你,和今今乐道读书会一起读完了你生命的第1197本书,希望今天的内容能给你有益的启发。(拆书人:闫燕/崔小燕)

《马奇论管理》金句:差别和矛盾是推动事物和发展的内在动力。

很多团队领导者在员工没做好工作的时候,往往会承担起员工的职责,替员工完成工作帮助他们渡过难关。团队领导者也许觉得替员工完成工作是爱护他,是“亲民”的表现,却不知这是在无意中“害”了员工。

点击右下方“分享”按钮,将优秀领导者管理员工的方法送给需要的朋友,让他也能成为一个出色领导者。