核心书摘

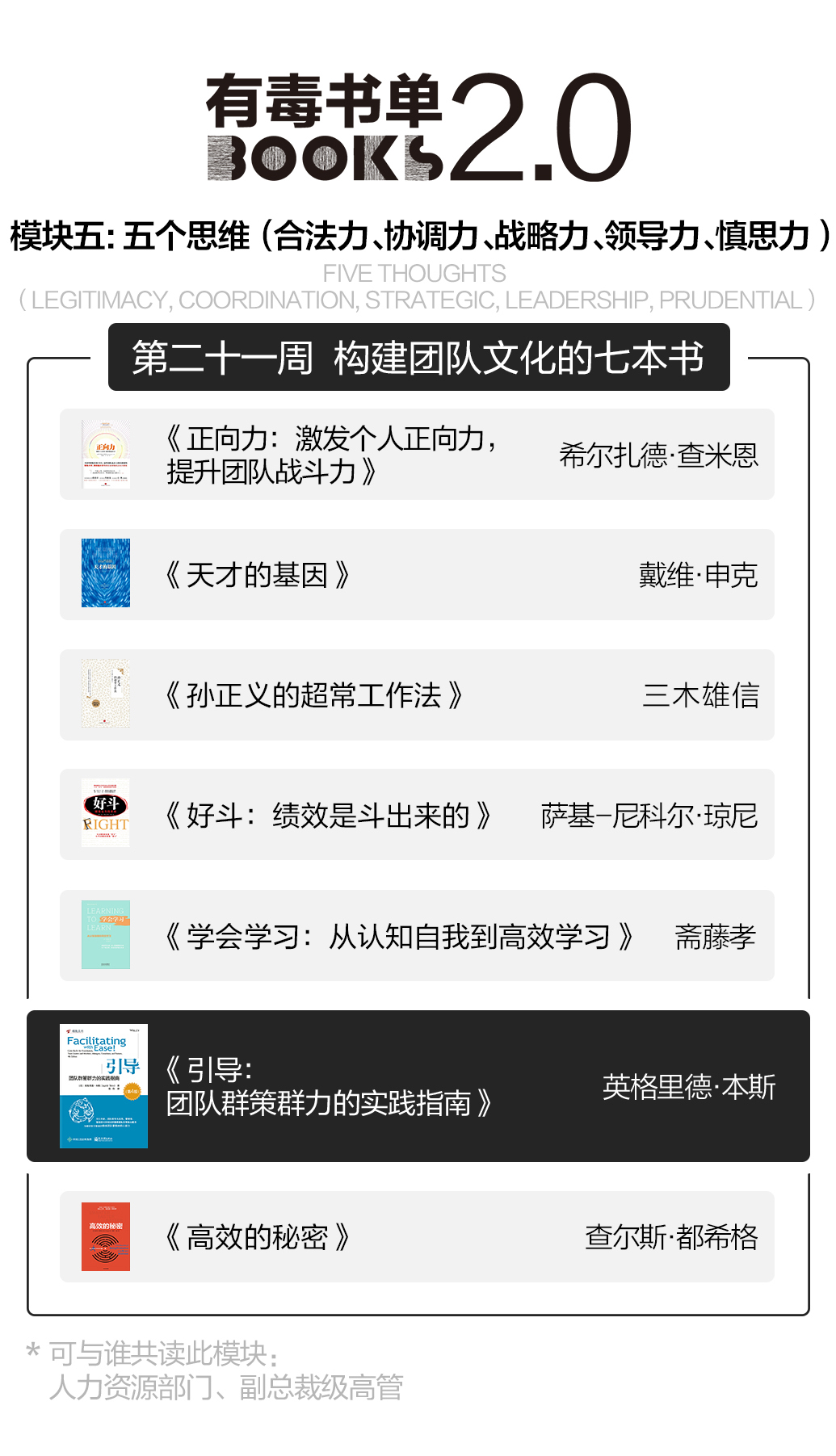

《引导》指出:引导是一项能够有效调动人们积极性、促进高质量合作的能力,它是领导者的一种核心能力,也是一种更智慧、更省力的风格。全书提供了团队引导的核心技能和过程工具,帮助大家掌握引导的原则和技巧,成为一名优秀的引导者。

适合谁读

· 创业者

· 企业管理者

· 人力资源总监

关于作者

英格里德·本斯,国际引导者协会认证引导师,著名企业培训导师和咨询顾问。她在团队引导、冲突管理、组织发展与团队建设、员工与组织变革等方面有着超过30年的丰富实践经验,她的客户中有众多国际知名企业。

学什么?如何成为优秀的引导者

现在这个时代,到处都是快速的变革和难以捉摸的复杂关系,任何一个组织、团体或公司的领导者,都不能只靠一己的知识和智慧做出有效决策。在这样的竞争环境中,要想胜出就必须依靠团队协作。而任何一个团队都不可避免地会有各种矛盾和冲突,这时团队中是否存在一个有能力化解矛盾、促进沟通、达成共识的引导者就至关重要。

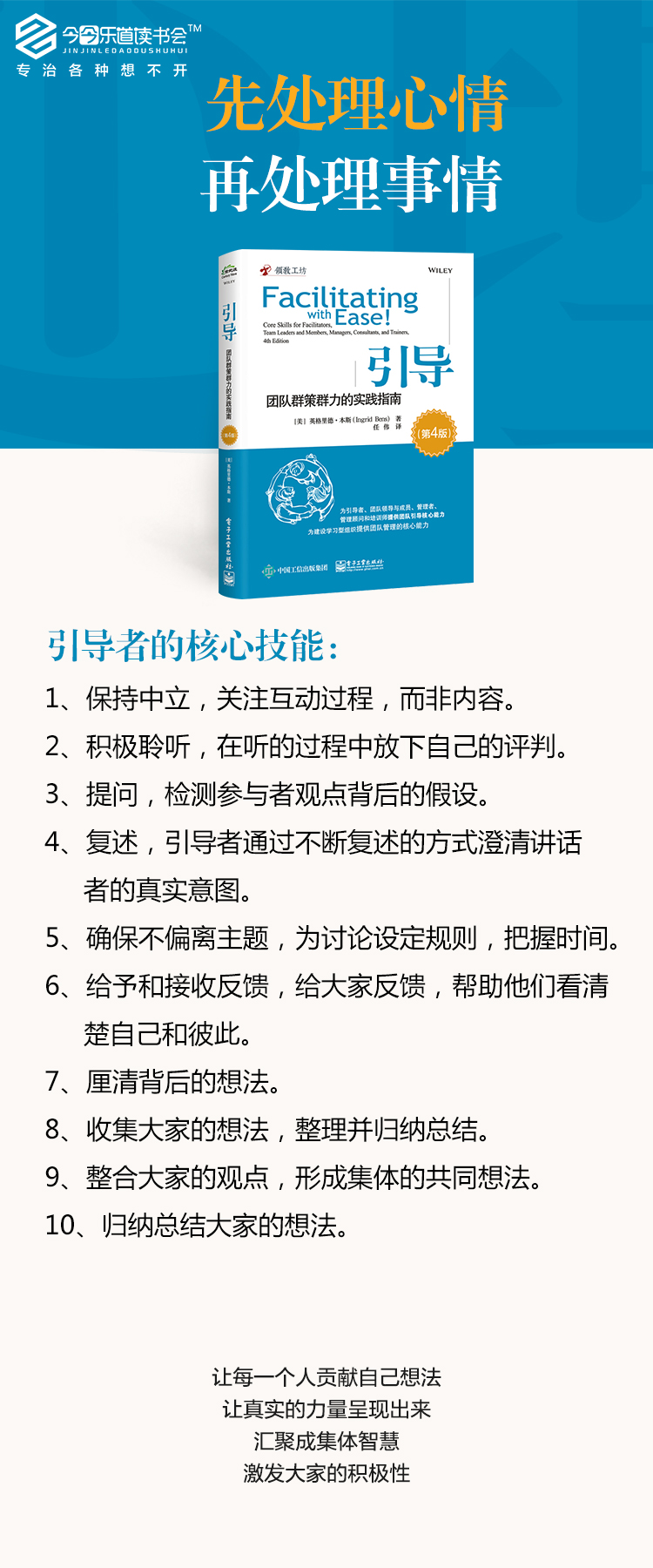

《引导:团队群策群力的实践指南》从引导和引导者的概念入手,告诉我们在引导团队时该注意的问题和技巧,指出中立思维是引导者必须具备的最关键思维,它能平衡争论双方的力量,让双方谁也不敢先打破平衡。全书还强调,引导者在管理冲突时要遵循“先处理心情,再处理事情”的基本原则,这样可以让争执和对立的局面得到控制,并逐步向合作的方向转化。

你还会发现

· 恶性争执的特征有哪些;

· 解决冲突有哪三个策略;

· 疏导争论者情绪的关键是什么。

一、什么是引导和引导者

在现代管理中,我们谈“领导”,谈“领导力”,却不常提及“引导”,更是很少把“引导”作为一种战略性思维来讲,其实我们可以把“引导”看作是领导的一种风格,一种更智慧、更省力的风格。

“引导”不需要手握大权,就能促使他人承担责任,从而达到提高团队效能的目的。引导的目标是如何把人们聚在一起工作、发挥集体的创造力,引导能够确保每个人的想法都被其他人听到和理解,帮助团队汇聚群体智慧,共同参与社区建设。所以,引导实际上是在创造一种合作的文化。而那些协助大家讨论、鼓励大家达成共识、承担起引导任务的人就是我们所说的引导者。

引导者的角色更像是球场上的裁判,裁判不会上场踢球,更不会给双方球队提供建设性的意见,他最大的任务就是观察大家的互动、保证比赛的节奏和秩序。团队中的引导者也是一样,他们需要确保大家的讨论、互动有效,需要把握讨论的节奏,需要保证讨论的氛围,但不需要做出决策。

“引导者”的英文是facilitator,愿意是促进者、帮助者,是个“舶来词”,但中国的传统文化中从来不缺少“引导”的智慧。

《战国策·齐策》中就记载了一则经典的引导故事:《海大鱼》。

战国时期,齐国丞相田婴攻打魏国立下战功,齐威王把薛地(今天山东滕县附近)封给了田婴。田婴接受封地后,就想在薛地修筑城防工事,众门客担心此举会引起齐威王的猜忌,于是纷纷劝说田婴。田婴心想:我在自己的地盘上修城墙,碍着别人什么事了?再说修筑城防工事不也是为了抵御外来侵略吗?田婴自认为此事百利而无一害也就懒得再听众人劝阻,并且吩咐下人,凡是来劝谏的门客一律不见。

这时,有一个门客来到薛城请求见田婴一面,并且保证说:“我不是来劝谏的,而且只说三个字,多一个字,愿意受滚汤烹煮之刑。”这话勾起了田婴的好奇心,于是就把门客请了进来。只见那人小步快走来到田婴面前,鞠了一躬,在他耳边低声说了三个字:“海大鱼。”然后,扭头就跑。

田婴还没反应过来是咋回事呢,肯定不能让他走啊,于是赶忙把门客拦下,说:“先生这话是什么意思,您应该还有话要说吧?”门客回答:“我是有话想说,但我说话超过三个字可是要掉脑袋的,我可不敢把性命当儿戏。”田婴听后摇了摇头,说道:“不碍事的,先生但说无妨!”门客这才停下脚步,重新走到田婴面前,他问:“您听说过海里的大鱼吗?”

田婴回答:“当然听过了,这大鱼与我又有何干系呢?”门客看了看田婴缓缓说道:“海里的大鱼渔网套不住它,鱼钩也拉不住它,但假如它被冲到了岸上,失去了赖以生存的水,那么就算是蝼蚁也能随意摆布它了。”田婴听完之后若有所思,“依先生所言,我就是那鱼了?”门客点了点头,继续说道:“今夫齐,亦君之水也,君长[zhǎng]有齐荫,奚以薛为?失齐,虽隆薛之城到于天,犹之无益也。”

这话的意思是说:现在齐国也就是您的水,您有齐国的庇护,为什么还要在薛地筑城呢?失去齐国,即使您把薛地的城墙筑得和天一般高,又有什么用呢?田婴听完门客的话,稍加思索,点头称善,然后撤回了修筑城防工事的命令。

门客用“海大鱼”三个字引起了田婴的好奇,设计了要讨论的问题,激起了田婴的讨论欲望,然后又以海里鱼的生存现状引导田婴思考自己的处境,最后田婴与门客达成了共识,停止了在薛地的城防建设。

门客在游说田婴时用到的“设计讨论问题”、“引导讨论”和“达成共识”这三步其实就是引导的三个主要内容了。

二、引导的核心:中立

我们读三国的时候都读过“辕门射戟”的故事,故事说的是袁术、刘备和吕布之间的“恩怨”。建安元年(公元196年),袁术派大将纪灵率三万大军攻打刘备,袁术担心刘备会向吕布求救,于是提前给吕布去了一封信,许诺只要吕布按兵不动,定亲手送上二十万斛[hú]军粮。

没过多久吕布果然收到了刘备的求助信,这让吕布左右为难了。支持刘备就要得罪袁术,站袁术那头又势必会遭到刘备的怨恨,吕布思来想去还是中立最靠谱,于是他设了个宴,把刘备和纪灵都请来了。

席间吕布开门见山地说:“我吕布生性见不得人互相争斗,今天我把二位请来也是为了让二位化干戈为玉帛。”说着就命人把自己的兵器方天画戟立在营门外一百米开外的地方,正当刘备、纪灵两人丈二和尚摸不着头脑的时候,吕布又开口了:“两位且看我射箭,我若能一箭射中画戟的戟尖,你们两家就罢手停战,如果射不中,那你们想怎么打就怎么打,我吕某绝不过问。”

说完吕布端起一碗酒,一饮而尽,把碗一摔,取出弓箭,拈弓搭箭对着画戟就是一箭,只听"嗖"的一声,那箭不偏不倚,正中画戟的戟尖,吕布就这样用精湛的箭法平息了一场纷争。

其实这场仗之所以没有打起来,除了得益于吕布射箭的技术外,还应该感谢他中立的态度,如果吕布选择偏向刘备或袁术的任何一方,这场仗都避免不了,这时的吕布就成了左右战局的关键砝码,而他的“中立”思维恰好平衡了两方的力量,让他们谁也不敢先打破平衡,所以“中立”是我们今天讲的引导者必须具备的最关键思维。

引导者是“裁判”,是一个中立的第三方角色,这意味着引导者要从过程上支持团队做出决策,专注于团队的互动,在内容上不加入个人的观点,不干预团队的讨论。

“中立”的态度说起来容易,但做起来却不容易,有时候参会者的发言明显错误,或者大家在讨论中错过了一些重要的信息,这时,引导者往往很难忍住不去评价和指点,而一旦引导者参与了意见,那么这场引导就变得无效了。所以引导者还需要掌握几个技巧,确保无论面对怎样的情景,都依然可以保持中立。

技巧一:提问

书中说,在讨论时,如果引导者有了一个不错的点子,他也不必为了“中立”而刻意把想法藏起来,但直接把观点表达出来,又容易失去“中立”的地位,这时引导者可以通过提问的方式引起大家的注意。

比如,当企业急需上马一套新设备但资金又严重不足,讨论的双方陷入了“买不起新设备”的思维限制中,反复研究从哪里省钱或筹资贷款的时候,引导者就可以提问:“如果先租用一套设备作为过渡,会不会更容易呢?”

引导者的提问,让团队成员听到了一个不一样的选择,但引导者并没有强调是否一定要接受这个提议,决策权依然在团队成员手中,引导者也依然是一个中立的角色。

技巧二:摘下引导者的帽子

如果提问能把团队成员的注意力转移到新的、更正确的观点上来,当然是最好的,但如果成员的讨论依然在错误的道路上越走越远,引导不回来,又不能参与讨论,这时引导者该怎么办呢?

作者认为,在这种情况下,引导者就必须摘下引导者的帽子,跳出自己的中立角色进行干预了。比如引导者可以说:“我现在要暂时跳出引导者的角色,我想对大家说,你们考虑的购置新设备的经费,目前不在公司的预算范围之中。”

“摘下引导者的帽子”是一个不到万不得已坚决不能用的方法,因为引导者的角色切换会给大家带来一种信号,那就是:这个引导者不是一个值得信赖的中立者,我们的想法随时有可能被推翻重来,所以我们不要再绞尽脑汁想方案了。

这个信号对引导和群策群力是非常不利的,所以只有团队正在犯一个严重的错误、继续发展下去会很危险的时候,“摘下引导者的帽子”才是一个派得上用场的好方法。

技巧三:善用“收到”

在讨论的过程中,难免会有一些成员提出不错的想法,这时候,引导者一定要忍住称赞,因为你的一句“很好”会影响大家的观点和判断,如此一来,你也就失去了中立的态度。

最稳妥的方法是用“收到”代替“很好”,你只需要表达你听到了这些想法,但不能表达你是否赞同。如果你真的很喜欢一个观点,可以试着问问其他人觉得这个想法怎么样,这样能引导大家把注意力再一次聚焦到这个想法上,也增大了达成共识的可能性。

三、引导顺利进行的关键:化解冲突

对于引导者来说,冲突、争执是经常要面临的问题。假如,当你正在引导一场讨论会议时,突然有两位会议成员激烈地争吵起来,他们的声音越来越高,完全不听对方在讲什么,只想让对方接受自己的主张,会议的气氛差到了极点,讨论陷入了僵局,这时候作为引导者,你应该怎么做呢?

引导者首先要清楚,意见不同是人际互动的正常现象。有争执,不能说明你的引导工作很差,它只是一个信号,提醒你需要采取干预行动了,袖手旁观或墙头草的态度都不是明智的选择。

其次,引导者要能够辨识研讨和争执的区别,健康的研讨是有价值的,没有争执、一团和气才可能会给讨论带来灾难性的后果,但是争执一旦发展成恶性争执,就失去了有益的功能。恶性的争执往往有以下几个明显的特征:

1、每一个人都认为自己是正确的;

2、一方听完另一方的讲话,马上开始陈述自己的观点,丝毫不回应对方刚刚的表达;

3、没有系统的解决方案,大家只在几个焦点话题上纠结;

4、开始进行人身攻击和无端指责。

如果团队成员出现了上面这些表现,那么引导者就应该站出来进行干预,对冲突进行疏理了。

书中说,引导者在管理冲突的时候,要遵循“先处理心情,再处理事情”的原则,把两步混为一谈,或直接跳过第一步,都有可能导致干预失败。

第一步处理心情,就是要疏导争论者情绪。倾听对方,让对方感受到自己的想法被听到,积攒的情绪也就会得到释放,人的情绪如果得不到充分的释放,就很难进入解决问题、化解冲突的状态。

引导者在疏导争论者情绪的时候,可以采取几个小技巧:比如,可以说“请大家讲慢一点,我都来不及记了”,引导让大家放慢节奏,整理自己的情绪;引导者还要特别留意自己的语言,不要用“争执”、“冲突”、“生气”之类的字眼,那样只会把事情弄得更糟;最最关键的是,引导者一定要保持完全中立的态度,以免激起任何一方的不满。

第二步处理事情,就是要解决引起争论的冲突。当不同的观点被表达出来,不同的想法被聆听后,引导者就可以帮助团体寻找解决方案了。书中给我们提出了解决冲突的三个策略:回避冲突、折中妥协、合作,每种策略都有其适合的情境,引导者要做的就是具体问题具体分析,用最快的速度选择出最恰当的策略。

回避冲突,指允许大家把争论的问题先放在一边,以后再找时间针对性地讨论。回避矛盾虽然只是暂时搁置,并不是真正意义上的解决问题,但当这个矛盾触及非常敏感的话题、又暂时不能被解决、争论下去有可能会“双输”的时候,回避冲突就会是个不错的选择。先停下来让自己保持平静,再客观地面对冲突反而更有益于问题的解决,“停下来是为了更好地出发”说的就是这个道理。

折中妥协,指协助大家找到一个折中方案,让双方都做出妥协和让步。如果双方的分歧很大,又都有自己的立场,不愿完全遵照对方的想法,这时,折中妥协就不失为一个好的解决策略了。折中妥协最大的好处就是能够在比较短的时间内,找到一个解决问题的方案,但它最大的问题在于双方在妥协和让步的过程中,有可能会积攒更多的负面情绪。

合作,指双方能够共同面对冲突,共同分析可能的方案,一起制定筛选方案的标准,合作会更可能让大家实现双赢。但这种方法也不可避免地有缺点,那就是制定、筛选、达成共识这一些列的过程是比较耗时的,如果把这种方法用在一些小事上,就显得小题大做了。

解决冲突考验的是引导者的分析和应变能力,在最短的时间内找到最适合的解决冲突的策略,才不至于让冲突蔓延、影响引导的效果。

新中国第一代领导人,伟大的***总理堪称是运用引导策略,面对冲突,解决国际事务问题的大师。

1955年4月18日至24日,29个亚非国家和地区的政府代表团在印度尼西亚万隆召开亚非会议。这是亚非国家和地区第一次在没有殖民国家参加的情况下讨论亚非人民切身利益的大型国际会议。因为会议地点在万隆,所以也叫万隆会议。

由国务院总理兼外交部长***率领的中国代表团参加了这次重要的会议。会上,由于当时新中国刚刚成立不久,国家实力和国际影响力远没有今天这么大,再加上美国苏联之间正在冷战的僵持期,美国也正在对中国进行围堵,并扶持台湾当局制造紧张局势,企图将新中国扼杀在摇篮之中,参会的许多偏向西方的国家也对中国代表团采取敌视态度,会上的发言和讨论处处针对中国,这种敌对的态度和发言甚至一度使大会陷入僵局。

面对这种不利局面,周总理审时度势,认真分析了当时的国际形势,为中国代表团制定了“在妥协中坚持原则,在和解中达到目的”的战略总方针。面对各别国家代表别有用心的对新中国的疯狂攻击,周总理果断出击,他放弃了在会前准备的演讲稿,走上主席台讲的第一句话就是:“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。”这让所有与会者紧张的情绪一下子就松弛了下来,也粉碎了美国妄图让万隆会议演变为一场意识形态大战进而孤立中国的阴谋。

在接下来的演讲中,面对各种成心“搞事情”的言论,周总理始终强调一个中心思想:求同存异,和平共处。他提议参会各方放下意识形态的争论,放下对历史遗留问题的争论,把目光转向保卫和平,争取民族独立和发展民族经济等各国共同关心的问题上来,并不失时机地提出了“互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处”的五项基本原则。

这实际上为万隆会议定下了一个相互合作的基调,最后万隆会议通过了《亚非会议最后公报》,其中“关于促进世界和平和合作的宣言”中,提出的十项原则就是以周总理提出的“和平共处五项原则”为基础扩展而成的,“求同存异,和平共处”也被称为“万隆精神”延续至今。

所以,“先处理心情,再处理事情”,把握好这个基本原则,就可以让冲突、争执和对立的局面得到控制,并逐步向合作、共赢的方向转化。

总结

有人说引导就像是一场辩论会,双方针对一个问题进行争论、研讨和博弈,引导者就是辩论会的主持人,不参与讨论,却在推动着讨论向前进行;但更准确的认知应该是,引导和辩论会其实有很大不同,辩论会是想通过争论,教会我们辩证地看待问题,而引导是为了经过群策群力,能最终达成共识。

当我们把“引导”作为一种战略思想运用到生活中时,我们将会像开篇提到的三个士兵一样,完成原本不可能完成的任务,体会到集体创造的快乐;当我们把“引导”融会贯通于工作中的时候,我们将不再适应被迫参与、空喊口号的讨论,感受到共同决策的高效。希望《引导》这本书,在教会你如何引导的同时,能带给你更多新的启发。

恭喜你和“今今乐道”读书会一起读完了你生命中的第 1287 本书,希望今天的内容能给你有益的启发。(拆书人:闫燕)

《引导》金句:先处理心情,再处理事情。

只有团队中的所有人齐心协力,团队协作才能实现,最终目标才能达成。

点击右下方“分享”按钮,把培养引导者中立思维的方法送给需要的朋友,使他成为优秀的引导者,促进团队协作。