免费订阅本课程之后,记得搜索并关注微信公众号“博物馆小课程”(yikongjianreme)哦~这样才能收到每周的开课提醒~

各位大朋友们、小朋友们大家好,我是朋朋哥哥。

说起唐朝的大诗人李白,你会想到什么呢?爱喝酒?五花马、千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同消万古愁!爱写诗?举头望明月,低头思故乡。其实啊,他还是个书法家呢,在书法方面,有着很高的成就。他的老师也了不得,是唐代著名的书法家,后世被人们称为“草圣”的张旭。

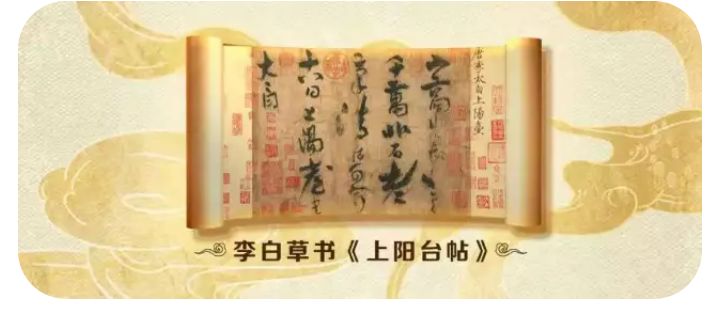

今天,我们要讲到的就是一件书法作品,它可是李白唯一流传到进的手书真迹,名字叫做《上阳台帖》。

我们首先来认识下这件文物,它是李白在天宝三年,也就是公元744年的时候写下的,是写在纸本上的一副草书作品,写的是一首四言诗,一共有25个字:“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮可穷,十八日,上阳台书,太白。”

意思就是说:眼前的山啊,高耸云天,眼前的水呢,奔流不息,这里的景物造化万千,如果不是文采卓越、笔法老成,怎么能够把这里的清秀壮丽表达真切呢。

整个书法作品的用笔,非常自如潇洒,有人说,就像是李白的诗句一样奔放、飘逸。虽然已经有1200多年的历史,但从字体的落笔和流畅度来看,依旧能感受李白当时书写时的从容。

尤其是“非有老笔”的“老”字,力量加重,和开篇的“山”字相互呼应。整体上大起大落,一气呵成,非常的豪迈。

那为什么这幅作品叫做《上阳台帖》呢?人们认为,文中的阳台其实是个地名,应该是王屋山的阳台观。李白曾经在游历三峡的时候,遇到了唐朝非常有名的道士司马承祯,他和李白一见如故,成为了很好的朋友。

后来啊,他们俩一个前往长安,一个被派到王屋山建造道观,渐渐地就失去了联系。人们猜测,《上阳台帖》的书写,很有可能就是李白再次来到阳台观,探访好朋友时所写下来的。

在故宫博物院的介绍当中,《上阳台帖》是李白传世的唯一书法真迹,这仅仅25个字,却历史上的很多人都被李白的书法折服。比如,正文的右上方就有位皇帝的题字,宋徽宗题写的“唐李太白上阳台”,用的是瘦金体,写的非常工整和秀雅,可见宋徽宗对李白书法是非常欣赏的。

而这卷《上阳台帖》流传至今,身世也是很坎坷的,宋代的宣和年间,被收到了宫廷,宋朝末年流入到了一个叫做贾似道的人手中,在清朝时又被收入到了皇宫里。

1911年,这幅作品被末代皇帝溥仪带出宫外,当时兵荒马乱的,就又流落到了民间,被古董商人郭葆昌给买到了,1937年抗战时期,为了防止这些珍贵的国宝文物流失到海外,一代名仕张伯驹先生用6万银元的价格把《上阳台帖》给买下来了,并且最终捐献给了故宫博物院。

时至今日,我们有幸能一览真迹,实在是非常难得的。

最后呢,朋朋哥哥还想和你分享一点,那就是关于这幅作品到底是不是李白的真迹,其实学术界里也还有不同的看法。比如说吧,书画鉴定大家徐邦达先生就认为,这幅作品“用笔粗率”、“毫无含蓄”、“不但不能是李白,恐连时代都不够五代以前。”

而另一位大家启功先生则认为,这幅作品“是唐代中期风格”,同时上面有“太白”的款、字迹也不是临摹的,宋徽宗写的瘦金体的题字,也是很可信的。所以在这四项条件之下,可以“断定它是李白的真迹”。

无论争议如何,其实啊都不影响我们欣赏古人书法,以及思考逝去历史的意义。随着时间的流逝,李白杜甫这些名字已经离我们很久远,或许我们真的能从面前的《上阳台帖》中,找到一点点李白的身影。

长按二维码关注